Sous-titre : quand un corps de ballet inspiré nous fait aimer une production qu'on n'aimait pas depuis 32 ans!

Les Lac se suivent mais ne se ressemblent pas. En ce 25 décembre et malgré une grippe naissante, tout ce qui avait déplu le 22 enchante. C’est curieux, mais c’est ainsi ; les spectacles vivants varient au gré des représentations. Jamais on ne voit deux fois la même chose, quand bien même on irait tous les soirs. Le corps de ballet, magique, avait reçu en ce jour de Noël ce supplément d’âme qui signe les représentations qu’on n’oublie pas a tel point qu’on se prend à aimer cette production qu’on critique depuis 1984 à cause de ses décors, de ses costumes, et des divertissements des actes I et III qu’on a toujours trouvés bien longuets. Mais ce jour-là, la magie opère et on se prend de tendresse pour les tons fanés, le décor peint ou clos, et surtout, pour le magnifique travail d’une troupe soudée qui semble retrouver un nouveau souffle. Dans ce cadre si bien dessiné, on se rappelle alors que tout est né dans l’esprit du Prince et que, comme l’écrivait un critique allemand, « nous assistons là à une lente autodestruction d'un esprit noble. (...) En fait, ce que Noureev nous offre n'est pas un drame mais une élégie, évitant toute virtuosité et brio au profit d'une simplicité et d'un flot sans fin de lyrisme et de poésie"

La Valse, précise et enlevée n’a d’égale que le panache de la Polonaise des 16 garçons ; dans cet écrin, le pas de trois présente des solistes qui rivalisent d’esprit, de musicalité, de brio : Marine Ganio insuffle à sa danse une grâce palpitante et légère comme les ailes d’un grand papillon ; sa batterie espiègle et précise nous rappelle que cette demoiselle a de l’esprit à revendre ; à ses côtés, Eleonore Guérineau oppose à un buste et des bras déliés, une danse vif-argent dans les grands sauts ; quant à Axel Ibot, sa batterie flamboyante, ses sauts avec une belle élevation et son fulgurant manège de grands jetés en tournant s’harmonisaient parfaitement avec la virtuosité de ses deux compagnes dont le plaisir de danser était communicatif!

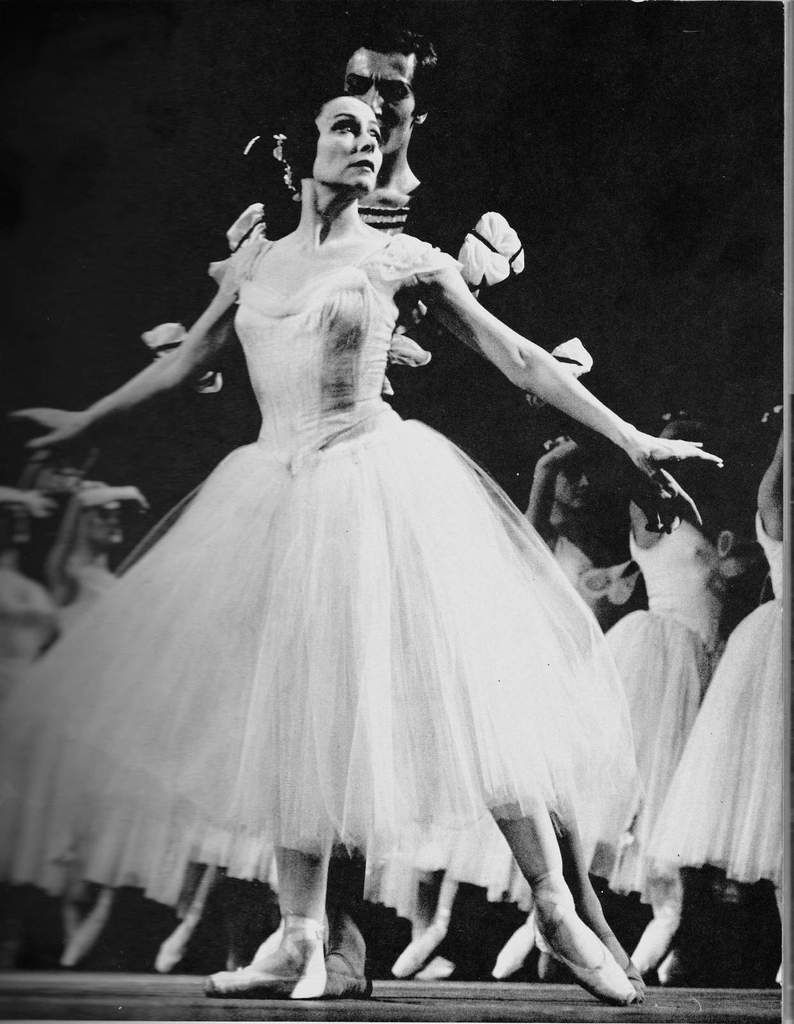

A l’acte II, les cygnes élégiaques, lyriques, douloureusement mélancoliques se fondaient magnifiquement à la partition de Tchaïkovsky, très bien dirigée par Vello Pahn. Les quatre petits Cygnes comme les quatre grands Cygnes sont parfaits dans leurs mouvements à la fois synchrones mais poétiques et inspirés.

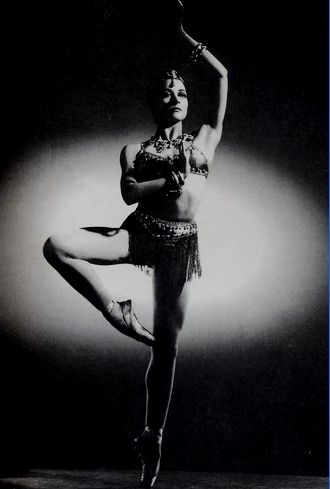

A l'acte III, la czardas de Fabien Révillion et Sae Eun Park est enlevée, la danse espagnole de Boulet, Gorse, Bittencourt, Ibot, pleine de fougue, la danse napolitaine de Marine Ganio et Antoine Kirscher, pleine d’esprit.

A l'acte IV, on retrouve avec émotion les cygnes émouvants pour lesquels on est plein de compassion.

Que dire alors au milieu de cette perfection des rôles titres, dansés par Germain Louvet et Ludmilla Pagliero qu’on avait adorée en Kitri et en Giselle ? Qu’hélas, on n’aura vu ni un Prince Siegfried, ni une princesse ou un cygne, mais un duo incroyablement plat, qui ne raconte rien et ne fait ressentir aucune émotion. On se lasse vite d’une certaine beauté esthétique ; et les équilibres tenus à l’infini par Pagliero qui se frotte à un rôle qui n’est pas pour elle, finissent par agacer tant ils coupent sans cesse le récit qui n’est absolument pas construit. Manquant pour ce rôle cruellement de lyrisme, de cette poésie toute en finesse, la danseuse escamote tous ses petits piétinés qu’on adore dans la première variation, ou les mouvements de cou qui rappellent que la princesse redeviendra un cygne avant la fin de la nuit. Siegfried, lui, arbore un large sourire tout au long du premier acte ; il est joyeux, sautillant et aimable avec tout le château. C’est un jeune gars bien de son époque, bien dans sa tête et dans son corps, et ce n’est pas demain qu’il va aller se noyer dans le Lac ! Aussi, resterait-on cruellement sur sa faim, mais voilà, l’opéra de Paris à sa botte secrète en la personne de Karl Paquette qui sauve Noël puisque Ganio et Bullion ayant déclaré forfait pour Rothbart, c’est Karl, le sauveur qui a dansé une fois de plus Wolfgang/Rothbart, et ce pour notre plus grande joie. Il faut le voir aux petits soins pour tous, présent sur le plateau tout en s’effaçant, permettant malgré tout à l’histoire d’être racontée de bout en bout. Et l’on sort en se posant une question hautement existentielle : que fera l’opéra quand Karl partira à la retraite ?